De quel droit additionne-t-on des irradiances pour trouver des températures ?

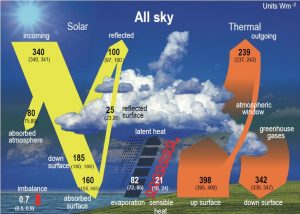

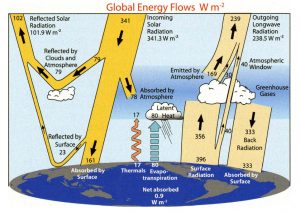

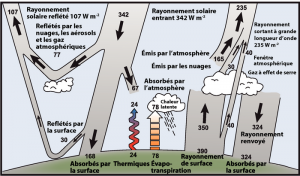

Le « bilan thermique de la terre » est déjà présenté ailleurs sur ce site et rappelé ici (source : https://actugeologique.fr/2022/07/le-bilan-radiatif-de-la-terre/)

Ces bilans montrent que l’on égale l’énergie entrante au sol avec l’énergie sortante du sol.

Comme le sol est en équilibre thermique, au sens où sa température moyenne au cours des siècles reste aux alentours de 15°C, l’égalité entre l’énergie entrante et l’énergie sortante est donc logique et nous ne contestons pas ce point.

Par contre les totaux obtenus sont quand à eux tout à fait contestables pour deux raisons au

moins, que nous détaillons ici. Nous prenons les chiffres du troisième schéma, intitulé Earth’s energy global budget, K. Trenberth et al., American Meteorological Society, 2009. et utilisés par le GIEC.

– La première raison est que les deux totaux valent 492 W/m². Or, un corps qui recevrait 492 W/m² serait à une température égale à la racine quatrième de 492.10⁸/5.67 soit environ 32°C. Pourtant le sol est à 15°C de moyenne. Comment explique-t-on ceci ?

En fait le total de l’énergie sortante s’obtient en faisant une somme de trois énergies :

a) 390 W/m², puissance d’un rayonnement infrarouge correspondant à un corps noir à la température de 15°C. Cela signifie bien que le sol est assimilé à un corps noir, puisque l’émissivité a été prise égale à 1.

b) 78 W/m² correspondant à l’évapo-transpiration du sol.

c) 24 W/m² correspondant à la convection (notée thermique sur le schéma)

On en déduit ensuite que le total de l’énergie entrante doit être « en moyenne » calculée en ajoutant deux types de rayonnement entrant :

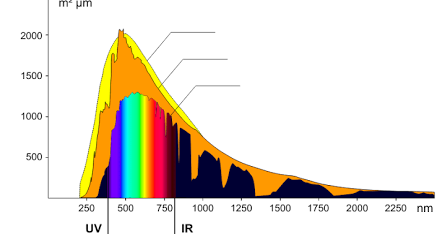

1) Le rayonnement en provenance du soleil, évalué au sol à 168 W/m², après la division par 4 qui est faite de la constante solaire, après déduction de l’albédo (107 sur le schéma) et après déduction de l’énergie absorbée par l’atmosphère (67 sur le schéma).

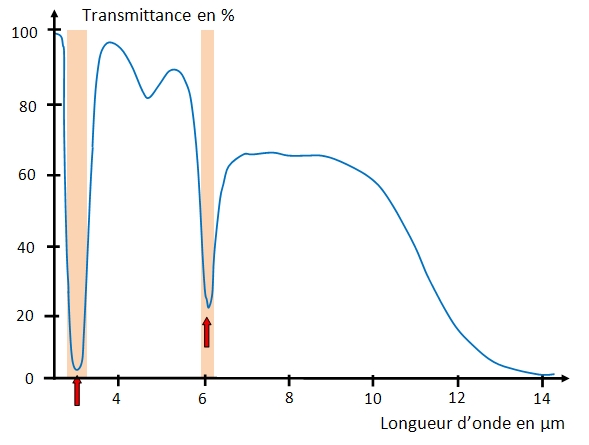

2) Le rayonnement en provenance des gaz à effet de serre, calculé par différence. La valeur obtenue par cette méthode est de 324 W/m² sur le schéma. Elle est considérée comme exacte parce que les instruments de mesure perçoivent un rayonnement venant du haut ayant à peu près cette valeur. Personne ne se demande si ce rayonnement vient d’autre chose que des gaz à effet de serre. Nous pensons, nous, qu’affirmer qu’il y a d’un côté un rayonnement solaire à 340 W/m² et de l’autre un rayonnement IR quasiment égal (en W/m²) à celui du soleil venant des gaz à effet de serre et valant 324 W/m² est de l’ordre du déraisonnable et donc en dehors de la science.

On obtient ainsi la « belle » égalité 390 + 78 + 24 = 168 + 324 = 490

Cette « belle » égalité prouverait l’existence d’un effet de serre…

Nous affirmons ici que ce n’est pas vrai. Cette égalité est tout simplement fausse et nous allons expliquer pourquoi ci-dessous. Auparavant, il convient de lire la définition et les propriétés d’un corps noir.

En voici une : « Un corps noir en équilibre thermique (qui est à une température constante) émet un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement du corps noir. Le rayonnement est émis selon la loi de Planck, ce qui signifie qu’il a un spectre qui est déterminé par la température seule, et non par la forme ou la composition du corps. »

Les irradiances sortantes ont donc été additionnées, sans tenir compte qu’un corps noir idéal, qui rayonne bien à sa température, donc considéré ici comme étant à 15°C, ne perd en aucun cas d’énergie en plus par évapotranspiration ou par convection. Un corps noir ne peut avoir d’échange de chaleur avec son environnement que par rayonnement. Ici, il en a par d’autres formes d’échanges de chaleur. Ceci est une première contradiction.

La seconde raison achève de démolir ce schéma. Le sol est à 15°C et pas à 32°C. L’irradiance qu’il reçoit doit donc être de 390 W/m² environ, au maximum, et non pas de 490 W/m². Par ailleurs, a-t-on le droit d’ajouter des irradiances pour trouver une température ? En additionnant les irradiances, on empile (plutôt qu’on ajoute) aussi les températures qui vont avec, même si la formule reliant les températures à la puissance n’est pas linéaire . De plus, un rayonnement qui atteint une surface qui est déjà à une température supérieure à celle qui est associée au rayonnement incident ne chauffera pas cette surface. Ce schéma suggère le contraire. Prenons la Terre à un endroit donné, le matin avant le lever du soleil. La température au sol est déjà en moyenne de plus de 15°C. Admettons qu’en fin de nuit, elle ait baissé. Toutes les mesures montrent que la baisse des températures à la surface de l’océan n’est que de 10 à 20°C.

Supposons donc cette surface à 0°C pour simplifier. Cet endroit reçoit selon ce schéma 168 W/m² « en moyenne », une puissance de rayonnement qui est associée à la température de -31°C environ, donc bien plus « froide » que la température au sol. Comment un tel rayonnement pourrait-il faire s’évaporer de l’eau ?… et tout simplement comment pourrait-il chauffer tout court une terre à 0°C ? Cela n’a pas de sens.

Tout ceci montre à l’évidence qu’il n’est tout simplement pas pertinent de raisonner sur des moyennes d’irradiances et encore moins pertinent d’additionner des moyennes d’irradiances. La raison en est que la formule de Stefan-Boltzmann s’applique de façon ponctuelle et instantanée. L’appliquer à des moyennes sur des surfaces ou à des moyennes sur la journée est dépourvu de sens physique. Comme le dénoncent déjà Gerlich et Tscheuschner en 2009, tout ces calculs sont dénués de sens physique et en conséquence sont en dehors de la science.