Voici un essai de modèle qui me semble bien plus cohérent que tous ceux présentés par le GIEC et par ses innombrables imitateurs, qui suivent aveuglément une théorie sans véritable fondement.

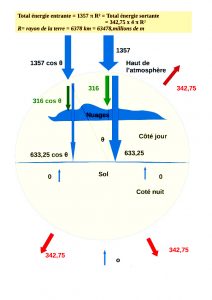

Voici ci-dessus un bilan radiatif conforme à ce que je pense devoir être pratiqué en la matière. Tout d’abord ce bilan est celui du système Terre-atmosphère et pas celui du sol, bien que des indications sur le rayonnement entrant au sol y soient portées. Il n’est pas fait en outre sur une durée, mais à un instant donné, comme doit se faire tout bilan en thermodynamique. Il prend enfin par ailleurs en compte plusieurs faits non contestables.

-1°) Le fait qu’au zénith le rayonnement qui arrive est de 1357 W/m² et non pas de 340 W/m².

-2°) La rotondité de la Terre, donc le fait qu’en un point situé du côté du jour, tel que la normale en ce point à la sphère terrestre fasse un angle de cos θ avec la direction du Soleil, le rayonnement qui arrive depuis le Soleil est de 1357 cos θ en W/m² et non pas de 340 W/m².

-3°) L’existence du jour et de la nuit, en indiquant un rayonnement nul côté nuit et non pas un rayonnement de 340 W/m² de ce côté.

Quelques explications sont nécessaires pour expliquer pourquoi je n’ai pas fait figurer de bilan radiatif complet au sol. L’une des raisons en est qu’un tel bilan ne pourra que conduire la plupart du temps à des interprétations erronées. Ainsi, faire figurer un rayonnement sortant du sol correspondant au fait que la température au sol est en moyenne de 15°C environ pourrait laisser croire qu’il existe en réalité en tout point du sol un rayonnement de 390 W/m² dirigé vers le haut. Ceci ne tiendrait pas compte du fait que dans la réalité la température varie encore fortement sur Terre, même si l’amplitude de ces variations est bien moindre sur Terre que sur la Lune. Les températures fluctuent en effet d’un maximum de 40 à 50°C au zénith et à l’équateur à un minimum pouvant atteindre en Sibérie l’hiver de -60°C. Faire figurer un rayonnement moyen de 390 W/m² n’a donc guère de sens dans ces conditions, si toutefois ce n’est pas seulement le fait que le sol soit en équilibre thermique qui nous intéresse.

Pour notre part, nous tenons pour vérifié sans chercher à citer des chiffres obligatoirement ramenés à des moyennes n’ayant guère de signification, que le sol est bien en équilibre thermique. Notre motif pour dire que le bilan énergétique au sol est équilibré n’est pas un motif théorique. La théorie ici est impuissante. Elle se trouve devant un système chaotique. Dire ici qu’il ne faut pas confondre le climat avec la météo, argument souvent avancé n’est rien d’autre qu’une contrevérité. Le climat est tout aussi chaotique que la météo, en raison en particulier de la non-modélisation possible de la couverture nuageuse. Cette couverture nuageuse et son évolution ne sont modélisables ni en météorologie ni en climatologie. Dire le contraire c’est de la désinformation pure et simple. Et ce n’est pas parce que certains phénomènes propres à la science climatique, comme le retour des saisons ou comme l’existence de certains cycles connus de durée variable existent que cela y change quelque chose. Nous ne savons pas modéliser l’évolution de la couverture nuageuse et en conséquence la météo n’est pas prévisible au delà d’à peine une ou deux semaines. De même le climat n’est pas prévisible non plus au delà de quelques années, donc à un peu plus long terme que la météo, certes, mais cela en raison uniquement du changement d’échelle : la météo travaille au quotidien, le climat travaille sur plusieurs années. Mais l’un comme l’autre sont chaotiques, et, ce, pour la même raison. A savoir les difficultés non surmontables qu’il y a à modéliser la couverture nuageuse. Or, celle-ci pilote l’albédo et les variations de cet albédo peuvent influencer de manière considérable la température au sol. Notre motif pour admettre que le sol soit à l’équilibre énergétique se situe donc en dehors de toute théorie qui serait fumeuse dans ces conditions. Il se situe dans les mesures et dans l’observation de la réalité historique. Cela fait des millénaires que le sol terrestre reste à une température variant autour de 15°C. C’est en raison de cette observation que nous admettons que le sol est en première analyse et en gros en équilibre énergétique. Il n’est pas possible, sauf à vouloir chiffrer ce qui n’est pas chiffrable, d’adopter une attitude différente. C’est en tout cas mon modeste avis.

Ce qui est recherché ici, c’est ce que l’on peut dire des températures et s’il est sensé de parler d’effet de serre. Nous récusons l’idée que faire le bilan thermique au sol nous le permette. Pourquoi ? Parce que deux phénomènes au moins fausseront les choses et qu’un troisième n’est pas réellement mesuré, mais seulement déduit par différence, ce qui n’est qu’une manière déguisée de faire correspondre la théorie avec la réalité. Les bilans qui sont faits ne prouvent donc rien. Un bilan thermique où un élément important est mis là, par différence calculée pour que ce bilan soit équilibré est à mes yeux un bilan fabriqué et donc sans valeur scientifique.

– Le premier phénomène qui « consomme » de l’énergie sans modifier les températures est l’évaporation. Ce fait amène les scientifiques à parler à son propos de « chaleur latente ».

– Le second phénomène qui lui, modifie les températures sans « consommer » d’énergie solaire, au sens où il n’y a là ni rayonnement, ni convection, ni conduction, ni évaporation, c’est le gradient thermique créé par la gravitation. Ce gradient ne provoque pas à proprement parler d’échange de chaleur mais est bel et bien présent et cette présence a une forte influence sur les températures.

Il nous permet en effet d’expliquer en grosse partie, avec l’intensité du rayonnement solaire le jour et l’inertie thermique de l’océan, la différence entre la température au sol et celle du rayonnement sortant, bien mieux qu’un très hypothétique effet de serre. S’il fait -18°C de moyenne dans le système Terre-atmosphère, nous le savons parce que en haut de la troposphère un rayonnement mesurable est évacué vers le cosmos, et que ce rayonnement essentiellement dû à l’eau, est à une température de -18°C. Le gradient thermique explique presque à lui seul (ce n’est pas tout à fait exact, nous y reviendrons) pourquoi au sol, la température qui y règne est bien plus élevée et vaut 15°C en moyenne. Il est par contre difficile de faire figurer ce gradient thermique dans un bilan énergétique et encore moins dans un bilan radiatif, parce que cela n’a rien à voir avec l’énergie en provenance du Soleil. Le gradient thermique est en effet indépendant des échanges de chaleur divers provoqués par le Soleil. Le problème est donc le suivant : acceptons-nous, oui ou non, les faits, à savoir qu’il ne suffit pas de mesurer les conséquences de l’action du Soleil pour mesurer les températures au sol ? En répondant non à cette question nous ignorerons cet autre phénomène qu’est la gravitation. Or ce phénomène est non seulement bien réel mais il influe fortement sur la température…

– Le troisième phénomène évoqué ci-dessus est celui de la convection. Ce n’est jamais indiqué nulle part, mais ce phénomène n’est guère chiffrable directement. A combien exactement d’énergie sortante correspond la convection ? La seule réponse apportée, qui procède il est vrai d’une certaine logique, est de déduire ce chiffre par différence, à partir des mesures des autres et du fait qu’il y a un bilan énergétique équilibré au sol. Oui, sans doute, mais en supposant l’existence d’un effet de serre ! Et cela rend les choses très peu crédibles. Car y a-t-il un effet de serre ? Surtout dans ces conditions ? Il est possible de s’en auto-persuader, nous sommes témoins que cette idée convient à la plupart des scientifiques. Mais à quel prix ? Le fait que la convection ne soit pas même mesurée mais seulement déduite par différence, sans prouver le contraire, n’est tout de même certainement pas un signe en faveur de la théorie. Et si cette convection était sous-évaluée, ou au contraire surévaluée, qu’est-ce que cela voudrait dire ? Ce point ne présente pas un caractère absolument essentiel à mes yeux, mais il fait incontestablement tâche quand à la crédibilité, en plus de tout le reste, de l’existence même d’un effet de serre. Je n’affirme rien ici à propos de cette convection, j’émets simplement des doutes.

Mais revenons au bilan volontairement incomplet présenté au début.

Dans ce bilan, il a été tenu compte, comme dans les calculs du GIEC, d’une part d’un albédo de 30% et d’autre part d’une absorption de 1/3 du rayonnement obtenu après déduction de l’albédo. C’est pourquoi il est indiqué en vert un rayonnement absorbé par l’atmosphère de 316 W/m² au zénith et 316 cos θ ailleurs. 316 est le tiers des 70% de 1357 W/m² qui n’ont pas été réfléchis dans le cosmos. Enfin il parvient au sol, au zénith, un rayonnement égal à constante solaire – rayonnement réfléchi – rayonnement absorbé, ce qui nous donne le chiffre de 1357- 0.3 x1357 – 0.333 x 0.3 x 1957 = 633 W/m² environ. La température au sol correspondante au zénith et due au seul Soleil est alors la racine quatrième de (633/σ), ce qui nous donne 325 K = 52°C environ, chiffre raisonnable bien qu’encore un peu trop élevé, de la vraie température qui règne au sol dans la réalité.

Il n’a pas été mis de flèche sur le schéma pour l’albédo. Pourquoi ? Parce que dans la réalité la lumière qui est réfléchie l’est à tous les étages de l’atmosphère, depuis le sol ( par exemple la lumière réfléchie par la neige ) jusqu’à la lumière réfléchie par les nuages d’altitude. Mettre une flèche en haut de l’atmosphère pourrait laisser croire que toute la lumière est réfléchie à cet endroit, ce qui est évidemment faux. Cette lumière réfléchie est prise en compte dans le rayonnement sortant en rouge de la même manière que le font les calculs du GIEC. L’albédo moyen total est, pour une surface de π R² (R= rayon de la terre) de 407 W/m² (30% de 1357). Or, comme toutes les mesures satellitaires le confirment, le rayonnement sortant du système terrestre est quasiment constant en tout point de la sphère terrestre. Il devient donc dans ce cas parfaitement légitime, mais pour le rayonnement sortant seulement, de répartir cette puissance sortante sur toute la sphère terrestre, donc sur 4 π R², puisque c’est bien ce que nous disent les mesures satellitaires. Cela nous donne donc 142 W/m² , qui fait partie, au titre de ce qui est réfléchi, des 342 W/m² sortants.

Dans ces conditions, un jour d’équinoxe, la température en un point situé à la latitude de 45°, par exemple, sera, au moment où le Soleil est au zénith à la même longitude que ce point, de 298 K = 25°C, ce qui est également un chiffre raisonnablement proche de la réalité. En ce même point, au solstice d’été, nous obtenons une température de 46°C et au solstice d’hiver, une température de -19°C.

Compte-tenu des incertitudes sur ce qui se passe à l’intérieur de l’atmosphère, ces chiffres apparaissent selon moi comme significatifs de l’action du Soleil du côté du jour. Ces chiffres ne sont pas du tout en faveur de l’existence d’un effet de serre du côté du jour. Il n’y a nul besoin d’inventer un effet de serre pour expliquer ce qui se passe dans les régions comprises entre – 45° de latitude nord et +45° de latitude sud.

Je note au passage que ceci va complètement à l’encontre d’une remarque à laquelle j’ai eu droit, comme quoi ce que je prétends n’aurait pas beaucoup de sens et ajoutant que l’effet de serre serait surtout significatif dans les régions tropicales. Mes conclusions vont très exactement à l’inverse de cette opinion. Selon moi, ce qui n’a pas beaucoup de sens, c’est d’inventer un effet de serre quand il n’y a aucun besoin de le faire, et surtout pas voire encore moins dans les régions tropicales… Le Soleil suffit amplement à expliquer les températures observées le jour, précisément dans ces régions.

Pour des commentaires plus approfondis sur ce modèle, voir la sous-page de cet onglet.