Question 2 : Un radiateur à infrarouge chauffe une pièce. Il reçoit en retour un rayonnement. D’où vient ce rayonnement ? Des murs et du plafond ou de l’air de la pièce ?

Essai de réponse :

Le principe du chauffage par radiateur à infrarouge est décrit ainsi sur les sites vendeurs. Voici un exemple sur le site tenu par Thermor :

« Un radiateur radiant se distingue des autres technologies de chauffage par sa manière de chauffer son environnement.

Le chauffage radiant c’est le processus de la chaleur se déplaçant par rayonnement sous forme d’ondes plutôt que de particules comme la convection par exemple. L’énergie peut être transférée d’un corps à haute température à un corps à basse température sans qu’ils aient à être en contact les uns avec les autres. Il s’agit de la même méthode de transfert de chaleur que les rayons du soleil qui vous réchauffent : les rayons infrarouges. C’est aussi pourquoi vous pouvez sentir la chaleur d’un feu lorsque vous êtes à une distance de celui-ci et sans le toucher.

Les systèmes de chauffage radiant chauffent des objets solides, y compris des humains, plutôt que d’utiliser l’air qui nous entoure pour nous réchauffer. Ils sont plus efficaces pour chauffer les surfaces ternes, mates ou rugueuses que les surfaces brillantes, car les surfaces brillantes réfléchiraient les ondes de rayonnement. Lorsque l’objet solide a été chauffé par chauffage radiant, il « dégage sa chaleur vers l’air environnant ». Les radiateurs rayonnants n’ont donc pas besoin d’être allumés aussi longtemps que les appareils de chauffage conventionnels et sont moins affectés par les courants d’air froids. »

Il est donc assez clair que la réponse à la question posée n’est donc pas : c’est l’air de la pièce qui renvoie un rayonnement vers le radiateur. Ceci n’est pas pour étonner l’auteur de ces lignes, qui sait fort bien qu’un gaz ne peut pas en thermodynamique, être assimilé à un corps noir. S’il est exact que deux corps solides comme par exemple deux mains approchées l’une de l’autre peuvent être considérées sans faire d’erreur significative comme deux corps noirs, ceci est faux lorsque l’on met en présence une surface solide ou liquide rayonnante avec un gaz. Les deux mains rayonnent en effet toutes deux à leur température de 37°C et s’envoient mutuellement un rayonnement égal à celui qu’elles ont reçu. Les deux mains ne se chaufferont pas puisqu’elles sont à la même température. Par contre, une main placée près d’un objet solide froid va, en envoyant un rayonnement vers cet objet, le réchauffer, jusqu’à ce qu’ils soient à la même température. La situation ainsi créée est une situation d’équilibre et elle ne changera plus ensuite parce que, l’objet solide étant désormais à la même température que la main, il renverra vers elle un rayonnement désormais égal à celui qu’il reçoit.

Le problème est qu’avec les gaz, cela ne se passe pas de cette manière. Un gaz dit à effet de serre comme le sont la vapeur d’eau et le CO2 ne peuvent pas être assimilés à des murs ou à des plafonds pouvant renvoyer un rayonnement vers leur source de chaleur. Ce ne sont pas des corps noirs. C’est pourtant ce qu’affirment les tenants de l’existence d’un effet de serre. Eh bien, il faut savoir que ceci est tout à fait faux. D’où vient la croyance, car c’en est une, que les gaz à effet de serre rayonneraient du haut de l’atmosphère vers le sol ? Il faut reconnaitre que la réponse n’est pas évidente, parce que les instruments de mesure cherchant à mesurer ce soi-disant rayonnement « renvoyé » par les gaz à effet de serre détectent effectivement un rayonnement infrarouge venant du haut et parvenant jusqu’au sol. Les mesures en question l’évaluent même à la valeur de 330 W/m². A notre avis la question qui ne semble jamais être posée est celle-ci : ce rayonnement infrarouge qui vient d’en haut de l’atmosphère vient-il de ce que l’on appelle un rétro-rayonnement, autrement dit à la suite d’une sorte de jeu de ping-pong entre le sol terrestre et les gaz à effet de serre, ce qui est la seule hypothèse retenue, où vient-il beaucoup plus simplement et directement du Soleil lui-même ? La « question pour réfléchir suivante » est entièrement consacrée à l’étude de cette question. Nous apportons plus bas simplement des informations de base sur les questions de spectroscopie.

Il n’est en effet pas dans notre propos ici de faire un cours de spectroscopie très complet et très technique sur ces questions. Par contre, il nous parait normal et légitime d’en exposer les conclusions et de dire honnêtement l’état des connaissances sur la question.

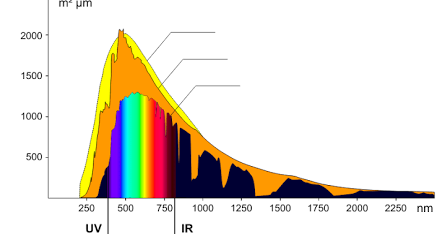

Voici tout d’abord à quoi ressemble le spectre d’un corps noir, comme l’est sans faire d’erreur significative, le spectre de la lumière solaire :

Un spectre de corps noir ou « assimilé » de façon raisonnable à un corps noir est tout d’abord un spectre continu. Il couvre toute une très large gamme de longueurs d’onde. Dans le cas du Soleil, cette gamme va des rayons ultra-violets les plus énergétiques aux rayons infrarouge et jusqu’aux très longues ondes radio, en passant par le rayonnement dit visible illustré par les couleurs de l’arc-en-ciel dans l’image ci-dessus (source Wikipedia). Ce spectre présente, comme tous les spectres de corps noir, un maximum qui dépend de la température du corps noir, ici de celle du Soleil.

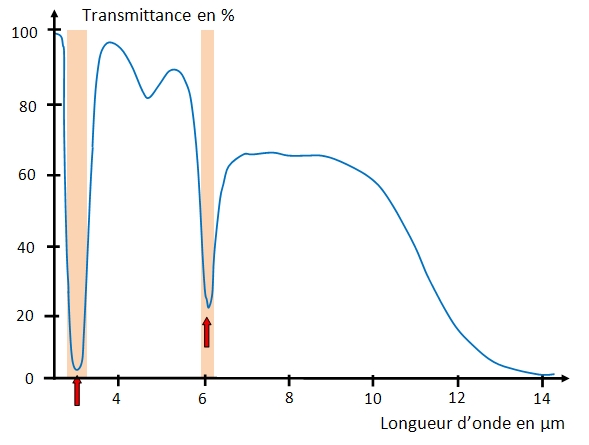

Le « spectre » d’un gaz susceptible d’absorber du rayonnement n’est pas continu. Il est formé au contraire de raies bien distinctes les unes des autres. Voici les spectres de la vapeur d’eau, illustrés sur le site de l’institut français de l’éducation :

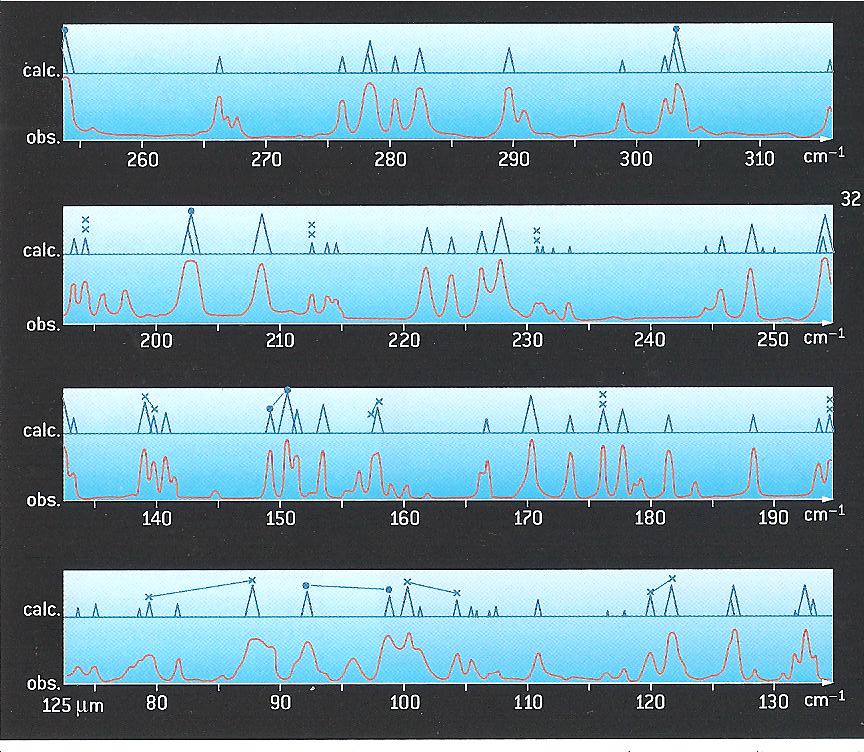

L’étude du rayonnement dans les gaz est l’objet de ce que l’on appelle la spectroscopie, science née avec Newton et ses travaux sur la lumière. Voici un document résumant les connaissances acquises à ce sujet (source : Faculté des sciences de Rabat) :

Que conclure de tout ceci en pratique ? Ceci est exposé sur le site du professeur Geuskens.

https://www.science-climat-energie.be/author/geuskensulb-ac-be/

En simplifiant les choses, l’idée d’un rétro-rayonnement des gaz à effet de serre vers le sol se heurte à trois objections difficilement réfutables, que nous exposons ci-dessous :

La première est que les gaz à effet de serre ne peuvent rayonner qu’à des pressions ou des températures bien plus faibles que celles qu’ils trouvent en bas de l’atmosphère. En bas, la quasi totalité du rayonnement infrarouge du sol vers l’atmosphère est transformé en énergie cinétique, agitant les molécules. Ceci est la définition même de la chaleur au niveau corpusculaire : la chaleur mesure le degré d’agitation des molécules. Il en résulte que les gaz à effet de serre chauffent eux-mêmes et chauffent par suite leur environnement, c’est-à-dire les autres molécules de l’air, qui s’agitent et se heurtent, selon un mécanisme appelé convection. La convection entraine la montée de la chaleur dans l’atmosphère et comme il n’y a ni mur ni plafond au dessus, il n’y a statistiquement quasiment pas de rayonnement, en tout cas pas de rayonnement mesurable, dans toute la zone, en gros la troposphère, où cette convection continue son effet. L’air se refroidit et la pression diminue avec l’altitude. Arrivée aux alentours de l’isotherme -18°C, la pression est suffisamment faible pour qu’il soit possible aux gaz à effet de serre ( essentiellement à la vapeur d’eau) de rayonner. Il n’y a donc aucun ou très peu statistiquement de rayonnement des gaz à effet de serre dans toute la zone dite convective.

La seconde est qu’il n’y a aucune raison sérieuse d’admettre que le rayonnement émis vers l’isotherme -18°C qui redescend en partie vers le bas puisse valoir autant que le rayonnement infrarouge du sol. Il se partage statistiquement en deux moitiés, l’une vers le cosmos et l’autre vers le sol. Ce n’est pas ce que montrent les « bilans radiatifs » exposés par les tenants de ces théories.

La troisième est qu’il n’y a aucune raison sérieuse non plus de penser que ce rayonnement vers le bas ne soit pas à son tour absorbé par les gaz à effet de serre situés plus bas que l’altitude d’émission. Nous ne voyons pas au nom de quoi il serait permis de supposer que le rayonnement du sol soit absorbé parce qu’il circule dans le sens de la montée et le rétro-rayonnement, bien moins intense, qui serait renvoyé vers le bas ne serait pas absorbé parce qu’il circule quand à lui dans le sens de la descente.

Tout ceci montre clairement l’extrême fragilité de la théorie de l’effet de serre.